研究挑战:宽能隙钙钛矿太阳能电池的电压损失

关键问题: 宽能隙钙钛矿太阳能电池的性能损失主要源于钙钛矿/有机电子传输层(ETL)接口的非辐射复合,尤其对于宽能隙钙钛矿而言更为突出。

富勒烯的局限性: 尽管在替换富勒烯方面进行了大量尝试,但富勒烯仍然是目前常用的ETL材料。然而,钙钛矿与传统富勒烯ETL之间的能量错位导致强烈的接口复合,进而限制了开路电压(VOC)。研究指出:「能量损失与强烈的接口复合相关,因为钙钛矿和电荷传输层(CTL)之间的能量错位。」

研究团队

这篇研究由英国牛津大学物理系的Henry J. Snaith 教授领导,发表于EES Solar。研究团队主要透过共混富勒烯衍生物的方法来解决宽能隙钙钛矿太阳能电池在钙钛矿/电子传输层(ETL)接口处的开路电压 (VOC) 损失问题。他们将 -phenyl C61 butyric acid methyl ester (PCBM) 和 indene-C60 bis-adduct (ICBA) 这两种富勒烯衍生物以薄层中间层的形式进行共混,并精确调整其比例(特别是将微量 2% 质量比的 PCBM 掺入 ICBA 中)。

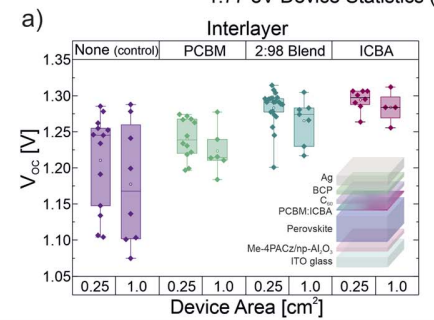

Fig.4a

重要研究成果

研究成功地透过在宽能隙钙钛矿太阳能电池中导入精确调控比例的富勒烯衍生物共混电子传输中间层,有效解决了钙钛矿/电子传输层(ETL)接口处的非辐射复合问题,并取得了以下关键进展:

1. 共混中间层的物理特性优化与载流子传输增强

o 优化共混比例:研究发现,2% PCBM 掺入 98% ICBA 的共混组态,在能量对齐、分子有序性与电子传输能力上达到最佳平衡。

o 电子迁移率显著提升:该 2:98 共混层的电子迁移率高达 3.3 × 10⁻³ cm² V⁻¹ s⁻¹,相较于纯 PCBM 或纯 ICBA 材料,提升了一个数量级。

o 分子堆积更为有序:GIWAXS 分析证实,共混层的富勒烯-富勒烯平均间距缩小至 4.62 Å,且晶体相干长度 (CCL) 提升至 1.54 nm,显示出更紧密的分子堆积与更高的结晶度,有效降低了能量无序性 (normalized tail state areas 平均值为 0.77)。

2. 1.77 eV 宽能隙钙钛矿电池的性能突破

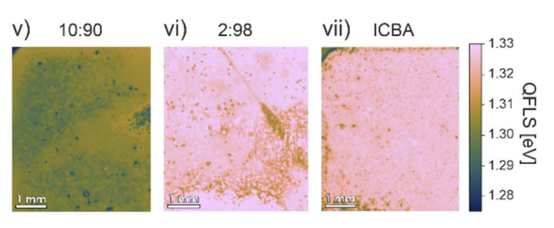

o 开路电压与填充因子逼近理论极限:在未施加额外钝化处理下,基于 2:98 共混层的组件实现了 1.33 V 的高开路电压 与 0.85 的高填充因子,这两项关键参数均已在该能隙辐射极限的 10% 范围内。

o 优异的光电转换效率 (PCE):组件的稳定态功率转换效率 (stabilized PCE) 达到 19.5%。若结合 PDAI2 表面钝化,组件效率可达 19.9% (MPP PCE 为 19.5%)。

3. 非辐射复合受抑制的直接物理证据

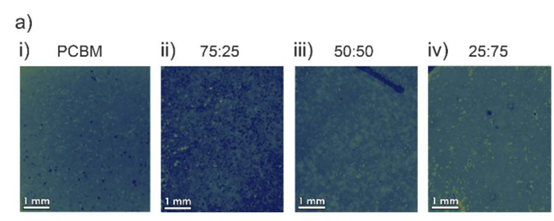

o 准费米能阶分裂 (QFLS) 提升:相较于纯 PCBM 组件 (1.28 V),采用共混层后 QFLS 提升至 1.33 V,直接反映了内部非辐射能量损失的显著降低。

o 载流子寿命延长:时间分辨光致发光 (TRPL) 量测显示,钙钛矿层的载流子寿命从使用纯 PCBM 时的 13 ns 大幅延长至 29 ns,为接口复合被有效抑制提供了强有力的动力学证据。

4. 策略的广泛适用性与高效率潜力

o 跨能隙与架构的有效性:此共混策略在 1.6 eV 能隙组件中同样表现出色,不仅将 VOC 提升至 1.22 V (距辐射极限仅 6%),FF 亦达 0.85 (距辐射极限仅 6%)。

o 实现更高效率:在另一种 1.6 eV 组件架构中,采用 10:90 的共混比例,PCE 进一步突破至 22.7% (MPP PCE 为 22.3%),同时有效降低了迟滞效应。

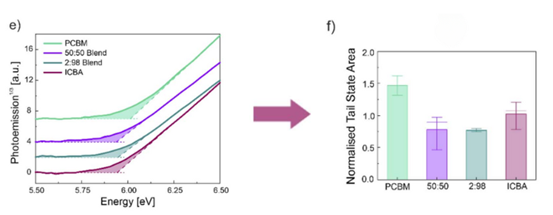

Fig.4e

研究实验步骤与过程

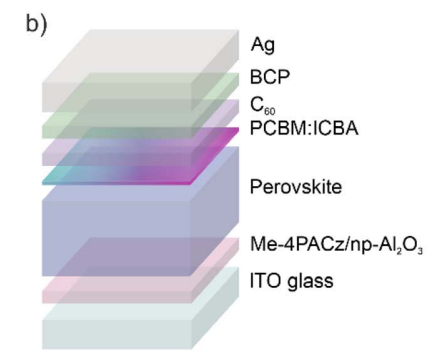

1. 组件结构设计 (p-i-n 正向结构)

o 基板: ITO 或 FTO 导电玻璃。

o 电洞传输层 (HTL): 旋涂自组装单分子层 (SAM) 及 Al₂O₃ 奈米粒子。

o 吸收层: 宽能隙钙钛矿 (1.77 eV 或 1.6 eV),采两步骤旋涂法搭配反溶剂淬灭制备。

o 关键中间层: PCBM:ICBA 富勒烯共混层。

o 电子传输层 (ETL): 热蒸发 C₆₀。

o 电极: 热蒸发 BCP/Ag 或其他适用电极。

2. 关键中间层优化与制备

o 系统性优化: 透过系统性调整 PCBM 与 ICBA 的质量混合比例,找出优化的电子传输与能级匹配组合。

o 最佳比例:

§ 1.77 eV 组件: 采用 2:98 (PCBM:ICBA) 比例。

§ 1.6 eV 组件: 采用 25:75 或 10:90 等不同比例。

o 制程: 将优化后的共混溶液旋涂于钙钛矿层上,并进行热退火处理。

3. 辅助表面钝化策略 (选用)

o 目的: 进一步抑制钙钛矿表面缺陷,提升 VOC。

o 方法: 在沉积共混中间层之前,于钙钛矿表面旋涂一层钝化材料。

o 材料: PDAI₂ (用于 1.77 eV) 或 EDAI₂ (用于 1.6 eV)。

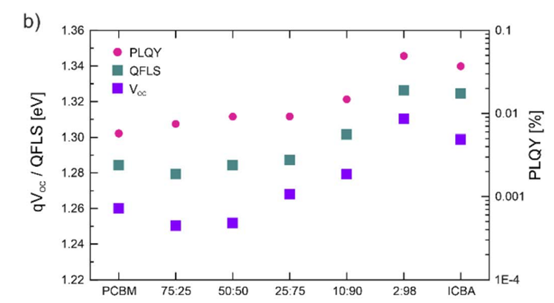

Fig.1b

表征方法与结果

准费米能阶分裂 (QFLS)

用于量化钙钛矿层在光照下生成的「内在电压」,并直接揭示和追踪接口处的非辐射复合损失。透过自行搭建的光致发光 (PL) 影像设备进行空间 PL 和 QFLS 映射。测量器件的光致发光量子效率 (PLQY) 来计算 QFLS。

表征结果:

QFLS 的提升趋势与 VOC 的增加趋势紧密相关,这表明新增的富勒烯共混层有效减少了界面处的非辐射复合损失。

使用优化 2:98 PCBM:ICBA 共混层的器件,其 QFLS 从使用纯 PCBM 时的 1.28 V 显著提升至 1.33 V。

半堆栈器件(不含最终电极)的分析显示,非辐射损失在使用少量 PCBM 的共混层时显著降低,其中 2:98 共混层的损失成功降至 200 meV 以下

图 3a:准费米能级分裂(QFLS)的空间分布图(Spatial maps),透过光致发光(PL)特性分析获得

图 3b:钙钛矿太阳能电池的 QFLS、PLQY 和 VOC 比较

光焱科技最新发表QFLS-Maper,分析材料潜能上限!

Enlitech QFLS-Maper让您以具竞争力的1/5成本优势,就能获得QFLS Mapping与QFLS成像,清晰展现准费米能级的空间分布状况,让材料质量好坏一目了然!

追踪我们的动态,第一时间获得技术信息!

电流-电压 (JV) 曲线测量

直接评估太阳能电池的核心电学性能,包括开路电压 (VOC)、短路电流 (JSC)、填充因子 (FF) 和功率转换效率 (PCE)。

表征结果:

使用优化的 2:98 PCBM:ICBA 共混层的 1.77 eV 宽能隙钙钛矿太阳能电池,在未经额外钝化处理下,实现了 1.33 V 的高开路电压 (VOC) 和 0.85 的高填充因子 (FF),稳定态功率转换效率 (PCE) 达到 19.5%。

进一步结合 PDAI2 表面钝化处理后,器件的 VOC 仍为 1.33 V,PCE 提升至 19.9% (最大功率点 PCE 为 19.5%)。

对于 1.77 eV 能隙器件,其 VOC 和 FF 已接近辐射极限的 10% 以内。

此策略也成功应用于 1.6 eV 能隙器件,PCE 进一步达到 22.7% (最大功率点 PCE 为 22.3%),且迟滞损失减少。

图 4e: 1.77 eV 钙钛矿太阳能电池的 JV 曲线

外部量子效率 (EQE)

评估太阳能电池在不同波长光照下将入射光子转换为输出电子的效率。测量不同 PCBM:ICBA 中间层器件的 EQE 谱线,并从 EQE 曲线中积分得到短路电流 (JSC),以与太阳模拟器测量的 JSC 进行比较。

表征结果:

所有使用 PCBM:ICBA 中间层的器件,其从 EQE 积分得到的 JSC 值均与太阳模拟器测量的 JSC (17-18 mA/cm²) 相当,例如 2:98 PCBM:ICBA 器件的积分 JSC 为 17.8 mA/cm²。

EQE 曲线在 550-700 nm 范围内的形状略有变化,这归因于器件内反射和相干性的改变,以及中间层添加后 ETL 厚度的轻微变化

图 S13a:使用 PCBM:ICBA 中间层的器件的 EQE 曲线

电子迁移率测量 (SCLC)

量化电子在富勒烯薄膜中的传输效率。

表征结果:

2:98 PCBM:ICBA 共混层展现出所有测试材料中最高的电子迁移率,高达 3.3 × 10⁻³ cm² V⁻¹ s⁻¹。

50:50 共混层的电子迁移率比单独的 PCBM 或 ICBA 薄膜高一个数量级。

共混层表现出陷阱自由的传输特性,且没有电场依赖性,而纯 PCBM 和 ICBA 则表现出陷阱限制行为。

图 1d:SCLC 测量所得不同富勒烯层的迁移率值表

能量无序性分析 (APS)

透过评估薄膜中亚带隙尾态的数量,来量化材料的能量无序性。较低的能量无序性意味着更少的缺陷态,有利于电荷传输和接口复合的抑制。

表征结果:

2:98 PCBM:ICBA 共混层的平均正规化尾态面积低 (0.77),表明其电子无序性低,即在能隙内可用的缺陷态较少。

相比之下,纯 PCBM 和 ICBA 的平均正规化尾态面积分别为 1.47 和 1.02,显示出更高的无序性。

共混 PCBM 于 ICBA 并未导致前沿轨道能量的重大偏移,暗示其与钙钛矿的能量对齐与纯 ICBA 相似。

能量无序性的降低与电子迁移率的提高呈现正相关。

图 1f:不同富勒烯薄膜的正规化尾态面积

结晶性/分子有序性分析 (GIWAXS)

探究富勒烯共混层的微观结构特性,包括晶体尺寸、分子堆积方式以及整体结晶度。

表征结果:

2:98 PCBM:ICBA 共混层的 GIWAXS 数据显示其结晶度有所增强,散射强度与 PCBM 相当,但峰形宽度与 ICBA 相似,表明其更有序。

该共混层的平均富勒烯-富勒烯间距收缩至 4.62 Å (纯 PCBM 为 4.56 Å,纯 ICBA 为 4.70 Å),显示出更紧密的球形堆积。

估计的晶体相干长度从纯 ICBA 的 1.44 nm 增加到 1.54 nm (2% PCBM 共混层),证明整体结晶度提升。

图 2e:PCBM:ICBA 材料的 1D GIWAXS 积分曲线与峰拟合

时间分辨光致发光 (TRPL)

测量激发载流子在钙钛矿层中的寿命,直接反映电荷载流子的复合动力学。

表征结果:

使用 2:98 PCBM:ICBA 共混层的半堆栈样品,其激发载流子寿命显著增加,从纯 PCBM 的 13 ns 提高到 29 ns,而 50:50 共混层的寿命为 19 ns。

载流子寿命的增加与 QFLS 的提升趋势一致,进一步证实了 2:98 PCBM:ICBA 共混层有效减少了界面复合。

图 3d:具有 PCBM:ICBA 中间层的半堆栈器件的时间分辨光致发光曲线

其他表征

原子力显微镜-红外光谱 (AFM-IR)

运用奈米级空间分辨率,映像共混层中不同化学成分的空间分布。证实 PCBM 与 ICBA 在奈米尺度上均匀混合,未出现明显的相分离。(图 2f)

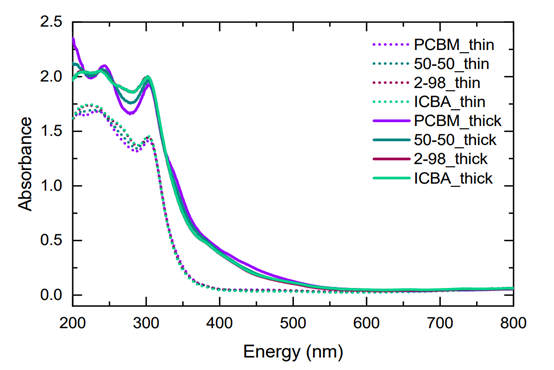

UV-Vis 吸收光谱 (UV-Vis Absorbance Spectra)

比较不同厚度薄膜的光学吸收特性,以验证材料性质的一致性。结果显示厚膜与薄膜的吸收光谱曲线高度相似,证明了材料特性在不同厚度下保持一致。(图 S10)

扫描电子显微镜 (SEM)

观测富勒烯共混层的表面微观形貌,评估其均匀性与覆盖质量。图像显示共混薄膜表面平滑、均匀且无明显缺陷,无论厚度如何或是否沉积于钙钛矿上。(图 S11)

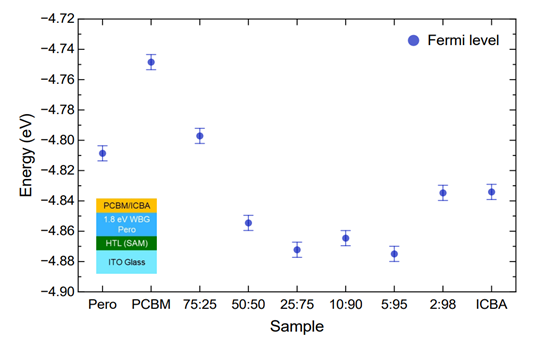

开尔文探针 (Kelvin Probe)

测量富勒烯共混层的功函数,以评估其与钙钛矿层之间的能级对齐情况。证实微量 PCBM 的掺入不会显著改变共混层的费米能级,确保了与钙钛矿层之间良好的能级匹配。(图 S5)

结论

研究团队展示了透过使用富勒烯衍生物-苯基 C61 丁酸甲酯 (PCBM) 和 茚-C60 双加合物 (ICBA) 的精确混掺作为薄中间层,并辅以热蒸发 C60 层的策略,显著提升了钙钛矿太阳能电池的性能。

一、 关键性能与广泛适用性

性能逼近理论极限:此策略的核心在于采用 2:98 的 PCBM:ICBA 优化共混比例,使 1.77 eV 宽能隙组件达成了 19.5% 的稳定转换效率 (PCE)、1.33 V 的开路电压 (VOC) 及 0.85 的填充因子 (FF)。其中 VOC 与 FF 两项关键参数,均已进入其能隙辐射极限的 10% 范围内。

普适性高:该方法不仅限于特定组成,已成功应用于 1.6 eV 等其他能隙的钙钛矿组件,证明其具备广泛的适用潜力。

二、 性能提升的物理机制

电子传输特性显著优化:优化的共混层展现出高达 3.3 × 10⁻³ cm² V⁻¹ s⁻¹ 的电子迁移率,相较纯材料提升了一个数量级。同时,其电子无序度 (tail states) 降低,展现出无陷阱的传输行为,有利于载流子的快速萃取。

分子堆栈更为有序紧密:GIWAXS 分析证实,共混层的结晶度显著提升,富勒烯-富勒烯平均间距缩小至 4.62 Å,形成了更紧密的分子堆积结构。AFM-IR 亦证实两种分子在奈米尺度上均匀互混,无明显相分离。

界面非辐射复合被有效抑制:优化的接口直接带来了 准费米能阶分裂 (QFLS) 的提升 (达 1.33 V) 与载流子寿命的倍增 (达 29 ns),这两项数据为接口处非辐射能量损失被大幅减少提供了直接且有力的物理证据。

文献参考自EES Solar_DOI: 10.1039/d5el00103j

本文章为Enlitech光焱科技改写 用于科研学术分享 如有任何侵权 请来信告知